2016年4月1日、旅館業法施行令の一部改正が施行されました。これを受けて、テレビやインターネット上では「2016年4月からワンルームマンションでも民宿事業ができるようになった!」というようなニュースが登場しましたが、本当にそうなのでしょうか?

実際には、4月以降もワンルームマンションが民宿許可(簡易宿所許可)を取得するケースは依然として少ないです。

実際、条件が緩和されたとしても、ワンルームマンションで合法的に民宿事業を行うには依然として高いハードルがあります。

では、なぜ「ワンルームマンション民宿解禁」のニュースが出てきたのでしょうか?

次に、これらのニュースの背景と、なぜワンルームマンションの民宿許可が実際には取得しづらいのかを簡単に説明します。

「ワンルームマンションが民宿解禁」と言われる理由

民宿事業を開始するには、都道府県知事の許可、住宅宿泊事業法の届出、または特区民宿認定のいずれかが必要です。

旅館業法に基づき、民宿を運営するには許可が必要であり、旅館業は3つの営業タイプに分かれています。ワンルームマンションなどを宿泊施設として貸し出す場合、簡易宿所の営業許可を取得する必要があります(詳細は「旅館業法とは」ページをご参照ください)。

この「簡易宿所」の基準の中で、2016年4月1日より面積要件が緩和されました。もともと簡易宿所は33平方メートル以上が必要でしたが、宿泊人数が10人未満の場合、1人あたり3.3平方メートルに緩和されました。

33平方メートル以上の面積基準

ワンルームマンションには明確な定義はありませんが、一般的には面積が10平方メートルから25平方メートル程度です。

そのため、「33平方メートル以上」という面積条件は、ワンルームマンションが民宿として使用されるのを難しくしていました。

条件が緩和されたことで、10人未満の宿泊者の場合、1人あたり3.3平方メートルに変更されました。たとえば、3人宿泊の民宿では、9.9平方メートルが基準に合致することになります。

これがワンルームマンション民宿解禁の理由の一つです。

フロント設置に関する要件

旅館業法では簡易宿所にフロントを設置する義務は明記されていませんが、厚生労働省は通知により、各自治体に「フロントや類似設備の設置を確保するように」と指示しています。

多くの自治体はこの通知に基づき、条例で簡易宿所にフロントを設置することを義務化しています。

ワンルームマンションが直面する問題

スペースの制限: ワンルームマンションにはフロントを設置するスペースが不足していることが多いです。

運営負担: フロントには宿泊者のチェックインを担当する人員が必要で、これがワンルームマンションの運営者にとって負担となります。

実現可能性: フロント設置が義務化されている地域では、ワンルームマンションで民宿事業を行うことはほぼ不可能です。

改善策:

2016年3月30日、厚生労働省は各自治体に通知を出し、フロント設置の条件を緩和しました。具体的には、宿泊者の安全を確保する範囲内で、従来のフロントの形式に代わる方法を採ることが可能となりました。この緩和政策は、特にフロント設置が難しいワンルームマンションでの民宿事業合法化の可能性を広げました。

具体的には、「旅館業新旧衛生管理基準対照表」の中で、玄関カウンター(フロント)は「現在」と「改訂後」として以下のように説明されています。

改訂前

適切な規模の玄関、玄関カウンター(フロント)や類似の設備を設置しなければならない。また、ホテル営業や旅館営業施設設備基準第1条に基づき設置が必要。

改訂後

適切な規模の玄関、玄関カウンター(フロント)や類似の設備を設置することは推奨されているが、必須ではない。また、依然としてホテル営業や旅館営業施設設備基準第1条に基づき設置が必要。

ただし、宿泊者が10人未満で、以下の条件を満たす場合には、これらの施設を設置する必要はありません。

- 玄関カウンターなどの機能を代替する設備の設置、または良好な風俗を保つ措置を講じること。

- 事故やその他の緊急事態に迅速に対応できる体制を整えること

「フロント不設置」の根拠

政府は通知を通じて地方自治体にフロント設置条件の緩和を求めたため、特定の条件下でフロントを設置しなくてもよい場合があり、「特定条件下でフロント不設置のため、ワンルームマンション民宿解禁」という説が生まれました。しかし、最終的にフロントを設置するかどうかは各自治体の判断によるものであり、すべての地域でこの要件が完全に緩和されているわけではありません。たとえば、東京都台東区は改訂前にフロント不設置を強制しない規定を改正し、フロント設置を求めるようにしています。

2023年11月現在、宿泊者の身分確認が対面またはインターネットやICT技術で確認され、苦情があった場合に30分以内に現場に到達できる場合、フロント設置は不要とされています【2022年台東区住宅宿泊事業者講習会資料】。

ワンルームマンションで民宿を営むための3つの難点

「面積基準」や「フロント設置義務」が緩和されたにも関わらず、なぜワンルームマンションで民宿の許可が得られにくいのでしょうか?

実際、面積基準以外にもワンルームマンションで民宿を営む際に立ちはだかる壁があります。具体的には、以下の3つの難点が存在します。

1. 用途変更の問題

建物が建設される前に、その建物の用途を政府に申告する必要があります。通常、ワンルームマンションは住居用として建てられており、その用途は「共同住宅」と定められています。

もしこれを民宿施設として使用する場合、用途を「ホテル/旅館」に変更する必要があります。つまり、「共同住宅」から「ホテル/旅館」への用途変更を行わなければなりません。

この用途変更の過程で問題になるのが、「用途地域」です。用途地域とは、都市計画法に基づき土地を12種類の区域に分け、それぞれの区域で許可される建物の用途を定めたものです。民宿は「ホテル/旅館」として営業することができるのは、特定の区域内のみです。つまり、ワンルームマンションが所在する地域が「ホテル/旅館」の用途を許可していない場合、用途変更ができず、合法的に民宿を営むことができません。

2018年に施行された「住宅宿泊事業法」では、ホテル業法の許可を必要とせず、用途変更なしで民宿を営業できるようになったため、民宿運営者にとって柔軟な選択肢が提供されました。

2. 消防設備の問題

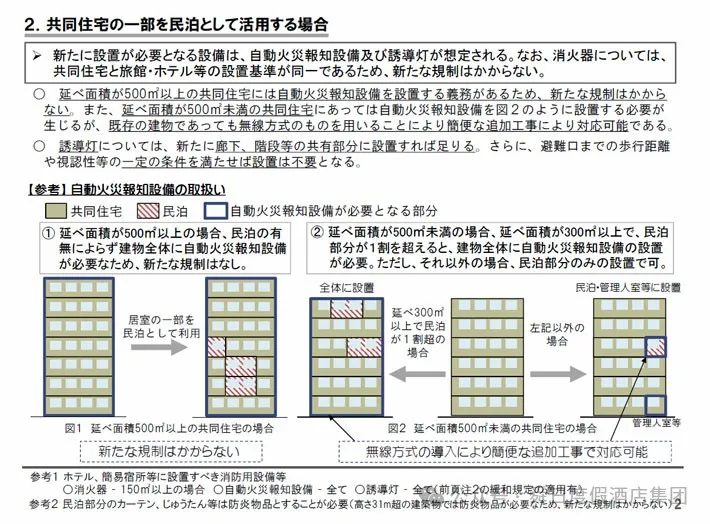

ワンルームマンションなどの共同住宅の一部を民宿として営業する場合、「建物の総面積」や「民宿部分の面積割合」に応じて必要な消防設備が異なります。

建物の総面積が500平方メートル以上の場合、ホテル/旅館と同様に自動火災報知設備の設置が必要です。

総面積が300平方メートル以上500平方メートル未満で、かつ民宿部分が10%以上を占める場合、建物全体に自動火災報知設備を設置する必要があります。ただし、無線方式の設備を使用する場合、簡易な工事で要件を満たすことが可能です。

総面積が300平方メートル未満の場合、民宿部分にのみ自動火災報知設備を設置すればよいです。

さらに、消火器の設置基準は共同住宅(マンション)とホテル/旅館で同じため、特に新たな規定はありません。

これらの消防設備の要件により、ワンルームマンションを民宿として運営し、ホテル業法の許可を取得するのは複雑になります。しかし、2018年に施行された「住宅宿泊事業法」により、ホテル業法の許可なしでも民宿を営業できるようになりました。

3. 管理規約の問題

マンションには、各住戸が守らなければならない「管理規約」があります。これらの規約は、各マンションの管理組合が制定し、国土交通省は50~100戸の中規模マンションに向けて「標準管理規約」を参考として提供しています。多くのマンションがこの「標準管理規約」を採用しており、その上でマンション固有の事情に合わせて調整を行っています。

これまで、ワンルームマンションのような住居は宿泊施設として使用されていなかったため、「標準管理規約」には民宿を明確に禁止する項目はありませんでした。しかし、第12条で「区分所有者はその専有部分を住宅用途に専念させ、他の用途には供してはならない」と記載されており、この条項は民宿の営業を禁止するものと解釈されています。

民宿の営業を禁止するため、ますます多くのマンションが管理規約を改定し、「民宿禁止」の条項を明記しています。例えば、住友不動産は2015年12月に「民宿禁止」の新築マンションを発表し、この措置は大きな注目を集めました。

新築マンションだけでなく、既存のマンションでも、管理規約に民宿禁止の条項が追加されることが増えてきました。例えば、いくつかのマンションでは「不特定多数の人を宿泊させることを禁止する」や「宿泊施設としての使用を禁止する」などの規定が追加されています。

もしマンションの管理規約で民宿が禁止されている場合、用途変更を行い、消防設備を整えても、民宿業務を行うことはできません。管理規約は特別多数決で改定できるため、現在民宿禁止の条項がなくても、将来的に規約改定で禁止される可能性があります。そのため、民宿業務を始める前に、このリスクを考慮することが重要です。

自治体によるワンルームマンション民宿の対応

前述の通知に基づき、「宿泊者が10人未満の施設」や「本人確認と緊急時対応体制が整っている場合」、フロントの設置を免除することができます。これは民宿運営、特にワンルームマンションにおける民宿運営を促進するための重要な政策の緩和です。しかし、この政策の実施は各自治体の判断に委ねられているため、すべての自治体がこの緩和を受け入れるわけではありません。

例えば、いくつかの自治体はこの緩和に対応し、特定の条件を満たす場合にフロント設置を免除していますが、他の自治体ではフロント設置を求め続ける場合もあります。具体的な状況は各地域の実情や管理規定により異なるため、自治体の判断が非常に重要です。今後、ワンルームマンション民宿に対する制限がさらに緩和されるかどうかは、各地の政策実施の詳細を見守る必要があります。

このような政策の違いは、自治体が民宿市場の需要と地域住民や商圏のニーズ、安全性をどのようにバランスさせているかの戦略の違いを反映しています。

東京都台東区の条例改正

「旅館業法施行令」改正後、フロント設置義務を免除するために、台東区は改正前に2つの強制的な規定を設けました:

- 営業時間中は常駐スタッフを配置すること。

- フロントを設置すること。

台東区は完全に規定緩和に反対しているわけではありませんが、規制緩和が進むことで将来の監視が難しくなると考え、現行の規定を維持することを決定しました。

台東区のワンルームマンションの場合、営業時間中にスタッフが宿泊者と同居しなければならないため、実際には「旅館業法」に基づいてこれらのマンションで民宿を運営することはほぼ不可能です。詳細については「東京都台東区の民宿条例改正案」をご参照ください。

軽井沢町の「民宿禁止」方針

軽井沢町は、「本町で民宿の営業を認めない(別荘を除く)」という方針を明確に示しています。しかし、「旅館業法」の許可権は長野県知事にあるため、軽井沢町はこの方針を県政府に伝え、理解を求めています。そして、最終的には合意に達することを希望しています。

4月1日の本当の緩和とは?

「『4月1日 旅館業法 改正』というキーワードで検索しても、『何が緩和されたのか』に関する政府の公式発表が見つからない」という声を受け、「ネットに書いてある緩和措置って本当にあるの?」というお問い合わせを何度かいただきました。

私たちは、正式な文書が見つけにくい理由として、以下の2つの点があると考えています。

これは「旅館業法施行令」の改正です

今回の改正は、旅館業法そのものの改正ではなく、「旅館業法施行令」の改正です。法律の改正は国会で審議され、大規模な変更を伴いますが、政令の改正は内閣によって決定・修正されるものであり、法律の改正よりも頻度が高いです。

そのため、政令が改正されるたびに大きな発表があるわけではありません。

「フロント設置の緩和」も通知によるものです

ネットや報道では「フロント設置不要」という政策について多く取り上げられていますが、実際の根拠は厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長が発出した「通知」によるものです。

この「通知」は、法令改正のように政府の公式広報誌『官報』などに広く掲載されることはありません。

つまり、法令条文の変更ではなく、行政上の通知であるため、政府の正式発表として大々的に公開されることは通常ありません。

これが、4月1日の「緩和政策」に対して多くの人が疑問を抱く理由の一つです。

無許可民泊に対する行政指導について

必要な許可を得ずに民泊営業を行うと、旅館業法に違反することになり、行政指導の対象となる可能性があります。具体的には、無許可で民泊営業を行った場合、関係当局が調査に入り、指導に従わなければ逮捕や営業停止処分などが下される可能性があります。

2018年に施行された「住宅宿泊事業法」により、旅館業法の許可を得ていない民泊でも営業が可能となりましたが、これは主に民泊事業者向けの制度であり、一般的な旅館業には該当しません。

したがって、新法に基づいて合法に運営される民泊は存在しますが、それ以外の無許可施設については今後も行政指導の対象となることがあります。

関連する具体的な事例や行政指導の詳細については、『無許可民泊営業者指導事例集』をご参照ください。