民泊の営業許可には、旅館業法・消防法・建築基準法など、さまざまな法律が関わっており、その内容は非常に複雑でわかりにくいです。しかも、市場には許可申請の具体的な方法を詳しく解説したガイドがほとんど存在しないため、申請手続きは一層難しく感じられます。

申請の過程では、図面作成のように自分だけでは対応が難しい場面に直面することもあります。

(注意事項)

※旅館業許可の基準や必要書類は自治体ごとに異なります。本記事では東京都の一般的な物件申請を前提としていますが、特例も存在します。そのため、必ず民泊所在地を管轄する行政機関に確認してください。

本人申請か、それとも代理申請か?

営業許可の取得には、複数の行政機関との緊密なやり取りや、法律に基づいた申請書類の準備が必要です。そのため、「本人申請」と「代理申請」どちらを選ぶべきかは、一概に決められるものではありません。自分の状況や能力に応じて選択することが大切です。迷っている方は、以下を参考にしてください。

本人申請(自分で申請)に向いているケース

- 平日日中に時間があり、柔軟に動ける(保健所や消防署とのやり取りは平日日中が中心)。

- 小規模施設の運営で、収益が大きく見込めず、できるだけコストを抑えたい。

- 法律にある程度の知識がある、または学ぶことが好き。

- 書類作成やCADソフトなどの操作に慣れている。

代理申請(行政書士などに依頼)に向いているケース

- 他の仕事があり、平日日中に自由に動けない。

- 大規模施設を運営予定で、代理申請の費用を賄える十分な予算がある。

- 法律知識が乏しく、学ぶ時間もない。

- パソコン作業が苦手で、書類や図面の作成に自信がない。

まずは物件調査から始めましょう

候補となる物件が決まったら、最初に確認すべきことはその場所で民泊営業ができるかどうかです。民泊はどこでも自由に開業できるわけではありません。

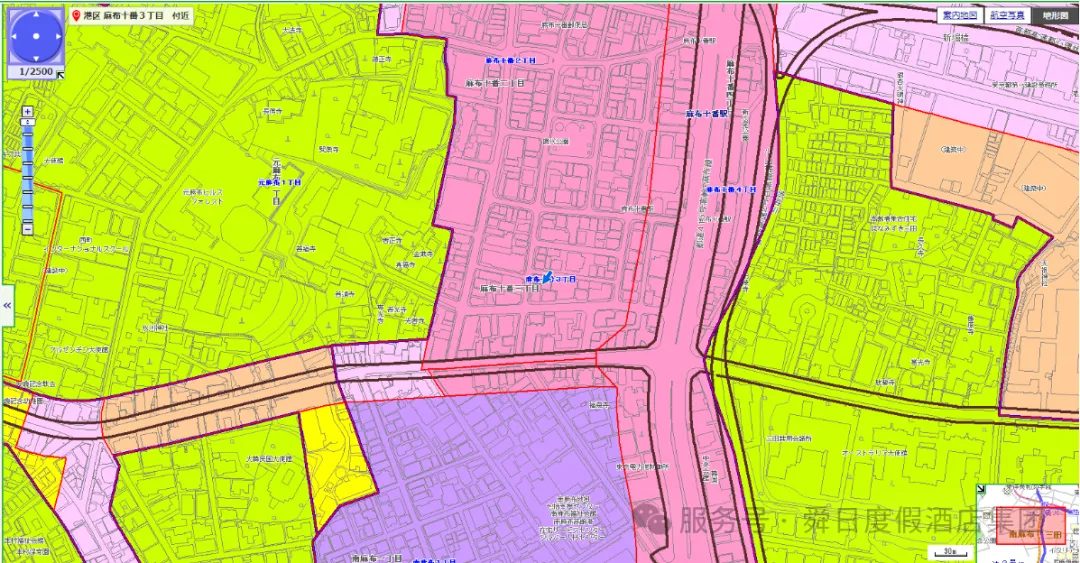

① 用途地域の確認

土地は「自分の所有だから好きに使える」というわけではなく、法律で利用方法に制限があります。その中のひとつが 都市計画法による用途地域の制限 です。

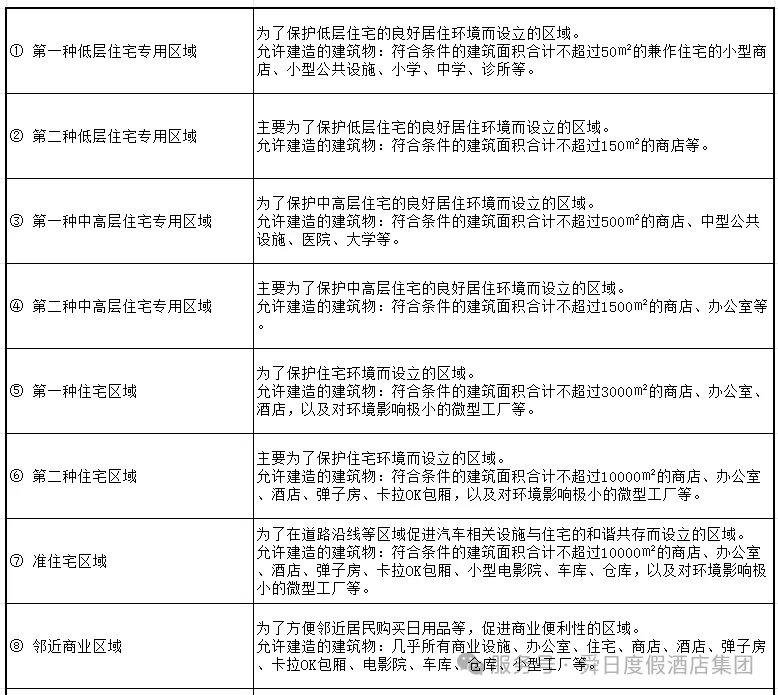

用途地域は以下の12種類に分かれています:

この中で 民泊(旅館業)の営業が可能 なのは、次の6つのエリアだけです

- ⑤ 第一種住居地域

- ⑥ 第二種住居地域

- ⑦ 準住居地域

- ⑧ 近隣商業地域

- ⑨ 商業地域

- ⑩ 準工業地域

いくら立地や建物が民泊に向いていても、住居専用地域 では絶対に営業できません。

住居専用地域はその名の通り「住むためのエリア」。そこに観光客が出入りする施設ができると、周辺住民の生活環境を乱す可能性があるためです。

用途地域の調べ方

- 詳しく調べたい場合 → 行政窓口で確認

- 簡易的に調べたい場合 → インターネットで検索可能

参考サイト:東京用途地域検索

つまり、民泊開業の第一歩は「用途地域の確認」から。

これを知らずに物件を選んでしまうと、せっかくの計画が最初から頓挫してしまうこともあります。

②その他の関連条例の確認

用途地域の確認を通過した後は、さらに他の地域区分に制限が存在しないかを確認する必要があります。以下は民泊営業に影響を与える可能性のある区域の種類であり、その制限内容を一つずつ調査する必要があります:

- 特別用途地区

- 高度地区

- 高度利用地区

- 高層住宅誘導地区

- 特例容積率適用地区

- 特定街区

- 都市再生特別地区

- 防火地区、準防火地区

- 災害危険区域

- 景観地区(美観地区)

- 風致地区

- 特定用途制限地区

- 駐車場整備地区

- 緑地保全地区

- 生産緑地区域

- 伝統的建造物群保存地区

例えば、都道府県や市町村の関連条例に基づき、ある区域が特別用途地区に指定されている場合、民泊営業が禁止される可能性があります。例えば、学校が多い区域が文教地区として指定されている場合、民泊営業は完全に禁止されます。

行政機関からこうした情報を提供してもらうこともできますが、注意しなければならないのは、行政職員にも見落としがある可能性があるという点です。そのため、申請者自身が必ず関連資料を確認し、見落としがないようにすることを強く推奨します。行政職員の不手際により告知されなかったとしても、申請者が特別に許可を得られることはありませんので、必ず自分で確認する必要があります。

対象物件の調査を行う際には、都市計画法および関連条例の内容を理解する必要があります。確認の過程で何かを見落とした場合、内装工事が完了してから制限が発覚し、工事費用が無駄になってしまう可能性があります。そのため、これらの制限を明確にすることが非常に重要です。ぜひ関連知識を学んでください。

③ 周辺の教育関連施設の調査

次に、対象物件の周辺に教育関連施設が存在するかどうかを確認する必要があります。

「周辺」とは一般的に約100m(おおよそ110m程度)の範囲を指します。ただし、「程度」という表現は曖昧であり、たとえ距離が110mを超えていても制限を受ける可能性があるため、慎重に調査を行う必要があります。

教育関連施設の定義

「旅館業法」第3条第3項によると、教育関連施設には以下が含まれます:

- 学校教育施設

小学校、中学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校(養護学校)など。

※大学は含まれません。 - 児童福祉施設

保育園、児童福祉施設、母子生活支援施設、助産施設、乳児院など。 - 社会教育施設

図書館、外国人学校、博物館、公園、児童遊園、体育施設など。

周辺に教育関連施設が存在する場合はどうなるか?

対象物件の近隣に上記の施設が存在する場合、保健所は関係機関に対して意見照会を行います。その結果、合理的な反対意見が多い場合には、保健所が営業許可を不承認とする可能性があります。

ただし、これは「風俗営業法」における「保護対象施設が近隣にあると即営業不可」という仕組みとは異なります。保健所はあくまで「こうした施設を開設予定ですが、どう思いますか?」という意見を求める段階です。そのため、周辺に教育関連施設があるからといって、直ちに諦める必要はありません。反対意見が出ても、最終的な許可の判断権は保健所にあります。

最大のリスクは何か?

問題は、営業許可の申請は内装工事が完了した後でなければ提出できない点です。つまり、工事が終わった後に近隣住民の反対によって許可が下りなければ、全てが無駄になり、数百万円の損失が発生する可能性があります。

近隣に教育関連施設がある場合はどうすべきか?

物件周辺に教育関連施設があるからといって、必ずしも諦める必要はありません。内装工事を始める前に、保健所へ意見照会を事前に依頼することができます。もし実際に教育関連施設が近隣にある場合は、民泊分野の専門家へ相談し、リスク回避とスムーズな手続き進行を図ることをおすすめします。