民泊を始めるにあたっては、消防設備の設置が必要です。

このページでは、通常必要とされる消防設備の種類について説明しますが、各自治体の消防署によって具体的な規定が設けられています。そのため、関連する許可申請の際には、必ず所轄の消防署に直接相談してください。

2017年の「住宅宿泊事業法」の公布に伴い、消防庁予防課長より「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(通知)」が発出されました。

民泊における消防設備の要件は、この通知に基づいて定められています。

消防法における民泊の定義

消防法では、火災発生時に重大な被害を及ぼすおそれのある建物や場所を「防火対象物」として指定しています。

防火対象物の中でも、消防法第17条第2項第5号により「政令で定める多数の者が出入りする用途に供されるもの」は、特に厳しい防火設備が求められるため、「特定防火対象物」として指定されます。

「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」は特定防火対象物として分類されているため、民泊施設もこれに該当します。

一戸建て住宅やマンションの全体が民泊として使用される場合は、「5項イ」に分類されます。

ただし、住宅の一部のみを民泊として使用し、かつその部分の延床面積が50㎡以下で、住宅の所有者がそこに居住している家主居住型民泊の場合は、一般住宅として取り扱われます。

マンションの一部を民泊として使用する場合は、「16項イ」に分類されます。

マンション全体は「16項ロ」として非特定防火対象物に分類されます。

つまり、マンションの一部を民泊として使用することで、「非特定防火対象物」から「防火対象物」へ変更されるため、追加の消防設備が必要になります。

同様に、家主居住型民泊であっても、民泊として使用される部分が50㎡以下であれば、一般住宅としての扱いになります。

次に、民泊に必要な消防設備について具体的に説明します。

民泊に必要な消防設備

民泊に必要な消防設備は、建物の種類(一戸建てかマンションか)や規模の大きさによって大きく異なります。

外国人滞在施設に対する消防法令への適合について、以下の設備が必須とされています:

- 自動火災報知設備

- 誘導灯

消火器の設置義務について:

- 延べ面積が150平方メートル以下(地下1階、窓のない階、または3階以上の階が50平方メートル以下)の場合は、設置義務はありません。

- 義務がない場合でも、万一の火災に備えて消火器の設置が推奨されます。

2階建て一戸建て住宅などの場合、「特定小規模施設等」と認められることで、簡易型の消防設備が認められることもあります。

建物構造に関する特別な注意点:

- 建物が「ラスモルタル構造」(金網を基礎としてモルタルを塗った構造)の場合、金属部分が湿気を含んで通電し、火災につながるおそれがあるため、漏電火災警報器の設置基準が厳しくなっています。

- ラスモルタル構造で延べ面積が150平方メートル以上、または契約電流が50アンペアを超える場合は、漏電火災警報器の設置が義務付けられています。

- たとえ特定小規模施設に該当する場合でも、漏電火災警報器は設置が必要です。

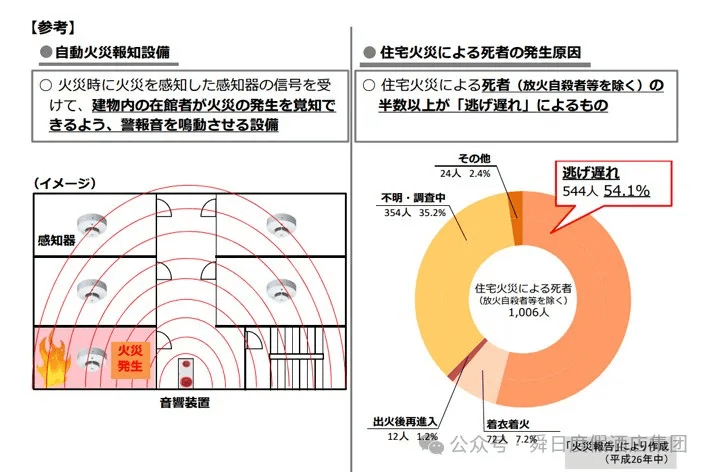

自動火災報知設備の詳細については、次項で詳しく解説します。

自動火災報知設備の定義と機能

自動火災報知設備は、受信機、発信機、表示灯、区域用拡声装置、感知器(熱感知器、煙感知器、火炎感知器など)で構成されています。

動作原理は以下の通りです:

火災発生時に、熱、煙、火炎などによって発生する信号を対応する感知器が検知し、受信機に送信します。

受信機は信号を受け取ると、ベル音やその他の警告装置を通じて、建物内の人々に火災の発生を知らせます。

特定小規模施設における特殊な設備

民泊施設が特定小規模施設に該当する場合は、特定小規模用自動火災報知設備(通称「特小自火報」)の使用が可能であり、これは無線式の感知器です。

感知器と受信機間の配線工事が不要なため、設置コストが比較的低くなります。

設置費用の目安

自動火災報知設備の設置費用は状況により異なりますが、特定小規模施設の一戸建て住宅の場合、おおよそ30万円から50万円程度です。

煙感知器と熱感知器

有線式の報知設備では、煙感知器は熱感知器よりも高価な傾向にあります。

無窓階には煙感知器の設置が義務付けられているため、有線式設備の費用は高めになります。

無線式のコストメリット

無線式報知設備は単価が高い場合もありますが、電気工事や火災受信機が不要なため、総合的な費用を抑えることができます。

火災受信機

火災報知器の受信機は回線数によって異なるタイプの機器を選択します。

5回線以内の場合、通常は比較的低価格のP型2級火災受信機を選びます。

6回線以上の場合はP型1級の火災受信機の設置が必要です。

P2型火災受信機の価格は一般的に10万円から数十万円程度です。

P1型火災受信機の価格は通常数十万円以上で、時には100万円を超えることもあります。

無線式特定小規模施設用自動火災報知設備を使用する施設では、受信機の設置が必須ではないため、関連費用を節約できます。

総合盤(ベル、表示灯、発信機)

総合盤は、火災発生時に必要な発信機、表示灯、ベルなどの装置を収納する箱体です。

発信機は火災を発見した際にボタンを押して警報を発する役割があり、手の届きやすい場所に設置する必要があります。

無線式特定小規模施設用自動火災報知設備を使用する場合、総合盤の設置も不要であり、費用を節約できます。

誘導灯

誘導灯は緊急時に安全に屋外へ避難できるようにするための標識で、通常は安全出口や非常経路の通路に設置されます。避難経路を迅速に見つけるための助けとなります。

消防法令や施行令、施行規則により、誘導灯のサイズや設置間隔は明確に規定されています。一般的なサイズは、A級(40cm角)、B級(20cm角)、C級(10cm角)の3種類です。

民泊運営を円滑に行うためには、誘導灯の設置場所や方法を適切に決めることが重要です。

避難口誘導灯

避難口誘導灯は避難出口を示す安全標識灯で、外部に直接通じるドアや階段へ通じるドアの上部に設置されます。緊急時に素早く避難口を見つける手助けをします。

避難口誘導灯には2種類あります。

- 避難口を示す図柄(人のマーク)のみ表示するタイプ

- 避難方向を示す矢印と避難口マークを同時に表示するタイプ

矢印付きの誘導灯は表示距離が短いため、短い間隔で設置が必要です。

各タイプの有効表示距離は以下の通りです。

- A級:図柄のみ 60m、図柄+矢印 40m

- B級:図柄のみ 30m、図柄+矢印 20m

- C級:図柄のみ 15m(C級は小型のため矢印なし)

通路誘導灯

などの避難経路に設置され、避難方向を明示するための灯火です。避難口誘導灯の視線が届かない曲がり角などに設置されることが多いです。

通路誘導灯のサイズと有効距離は以下の通りです。

- A級:20m

- B級:15m

- C級:10m

避難時に明確な方向指示を提供できるよう、設計や避難経路の状況に応じて適切に設置します。

誘導灯の設置免除基準

特定小規模自動火災報知設備に特例があるように、誘導灯の設置免除にも特例があります。免除の条件は以下の通りです。

【一戸建て住宅(1階・2階)】

- 主要な避難出口がリビングのどの部分からも見やすく認識できること

- ドアや窓から3m以内を経由せずに安全な場所へ避難できること

- 避難経路図が設置されていること

- 非常用照明設備が設置されていること

【共同住宅の場合】

- 民泊用住宅ユニットの建築面積が100㎡以下

- 非常用照明設備または携帯用照明設備が設置されていること

- 直接屋外またはバルコニーに避難できること、もしくは2部屋以上を経由せずに避難可能なこと。1部屋経由の場合は携帯用照明設備の設置が必要

避難口誘導灯の免除基準

- 避難階:歩行距離20m以内

- 避難階以外:歩行距離10m以内

通路誘導灯の免除基準

- 避難階:歩行距離40m以内

- 避難階以外:歩行距離30m以内

ご不明な点や詳細は、管轄の消防署にお問い合わせください。