民泊事業を始めようとすると、「用途変更が必要」といった内容を目にすることがあります。では、この「用途変更」とは一体何でしょうか?

用途とは、「建築基準法」に定められている建物の使用ルールのことを指します。

2018年6月15日に施行された「住宅宿泊事業法」によって、既存の住宅を届け出ることで民泊事業を行うことが可能になり、この場合は「建物の用途変更」を行う必要はありません。

しかし、もし住宅を利用して180日を超える民泊営業を行う場合、その事業は旅館業とみなされます。この場合には、「旅館業法」の規定に基づき「建物の用途変更」の手続きを行わなければなりません。

民泊事業を始めるにあたっては、多くの法律上のハードルを越える必要があります。

本記事では、民泊事業に関連する「建物の用途」とは何か、また「用途変更」とは具体的にどのような内容を指すのかについて詳しく解説していきます。

「建物の用途」とは何でしょうか?

建物を建てる際には、居住用・商業用・工場用など、その使用目的に応じて用途を決定し、申請する必要があります。

これは「建築基準法」において「用途」と呼ばれています。

例えば、分譲マンションであれば用途は「共同住宅」、居住用の一戸建て住宅であれば用途は「一戸建て住宅」となります。

なぜ建物の用途を定める必要があるのでしょうか?

「同じ建物なら、一戸建て住宅として使おうが、オフィスやレストランとして使おうが、同じじゃないの?」と感じる方もいるかもしれません。

では、なぜ「建築基準法」ではわざわざ建物の用途を定める必要があるのでしょうか?

実はこれは「快適な生活環境を守るため」です。

例えば、あなたの家の隣の住人が突然「明日から養豚場を始めます。ちょっと臭うかもしれませんがごめんなさい」と言い出したら、どう思いますか?

あるいは、別の隣人が「明日からナイトクラブを開きます。ぜひ遊びに来てください」と言い、そのまた後ろの隣人が「明日からここは老人ホームになります」と言い出したら……あなたの住環境は大きく変わってしまいますよね。

この例は少し極端ですが、もし畜舎や娯楽施設、公共施設などの建物が計画もなく無秩序に混在したら、生活環境は著しく悪化してしまいます。

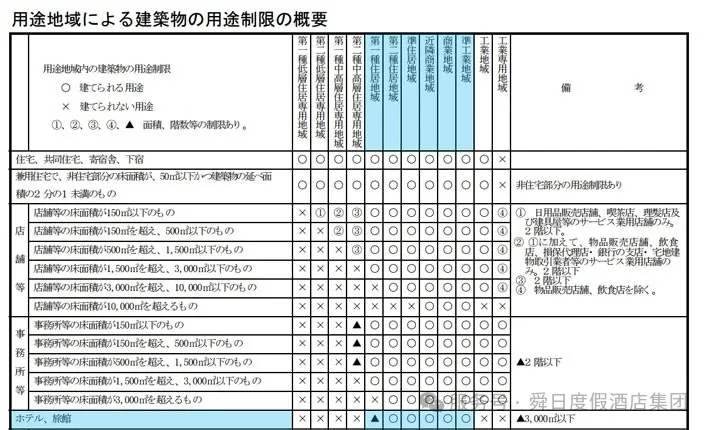

こうした事態を防ぐために、「建築基準法」では建物の用途を定めることを義務づけ、「都市計画法」では地域ごとに建てられる用途の種類を明確にしています。これを「用途地域」と呼びます。

つまり、「建築基準法」と「都市計画法」の両方によって生活環境の快適さが守られているため、建物の用途は厳格に定められているのです。

民泊施設の用途とは?

では、これから始めようとしている民泊事業において、使用する施設の「用途」は何になるのでしょうか。

一般的に、民泊は一戸建て住宅やマンションの一室を貸し出して運営するケースが多く見られます。この場合:

- 住宅宿泊事業法 に基づく場合、施設の用途は「住宅」となります。

- 旅館業法 に基づく場合、これらの施設は「簡易宿所営業を行う施設」とされ、用途は「ホテル・旅館」に区分されます。

つまり、民泊施設の用途は、どの法律に基づいて運営するかによって異なります。運営形態や事業計画に応じて、どちらの枠組みを選ぶかを判断する必要があるのです。

100㎡以下は用途変更不要?

100平方メートル以下の用途変更について

確かに、既存建物の用途を「ホテル・旅館」に変更したい場合で、民泊として提供する部分の面積が 100㎡未満 であれば、原則として「確認申請」は不要とされています。

しかし、これはあくまで 確認申請を提出する必要がない という意味であり、用途変更自体が不要になるわけではありません。

申請が不要であっても、建物の所有者には建物を 合法的な状態に保つ義務 があります。したがって、「面積が100㎡未満だから自由に使える」というわけではありません。

さらに、確認申請の必要性については、自治体ごとに独自の規定を設けている場合があります。場合によっては申請が求められることもあるため、必ず 該当する行政窓口で確認 する必要があります。

不動産を購入した後、場合によっては大規模な改修が必要になったり、そもそも民泊として使用できないこともあります。民泊運営を考える際は、慎重に調査し、十分な準備をしてから次のステップに進むことが重要です。

用途変更はどう行うか?

用途変更を行うには、まず 「用途変更確認申請」 を提出する必要があります。

申請を行う前に、その建物が用途変更可能かどうか を事前に調査することが重要です。

用途変更の可否を誤って判断すると、大きな問題につながる可能性があります。

そのため、建築士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

注意すべきポイント

用途地域の確認

住宅、商業、工業など同じ用途の建物がまとまって存在することで、それぞれの環境が守られ、効率も向上します。

しかし、異なる用途の建物が混在すると、生活環境や作業の利便性が低下する恐れがあります。

そのため、都市計画法では土地を住宅地域、商業地域、工業地域などに分類しています。これがいわゆる 「用途地域」 です。

「ホテル・旅館」などの建物は、第一種住宅地域から準工業地域までの範囲内でしか建設できません(田園住宅地域は除く)。

もし、用途変更を希望する物件が上記以外の地域にある場合、原則として用途変更はできませんので、特に注意が必要です。

建築基準法における確認

以前建てられた建物で、現行の法令に適合していない建物は「既存不適格建築物」と呼ばれます。

これらの建物は建築当時の法令には適合していましたが、建築基準法などの法改正に伴い、徐々に現行の基準に適合しなくなったものです。このようなケースは比較的よく見られます。

既存不適格建築物について用途変更を行う場合、現行の法令に適合させるための改修が必要となることが一般的です。

つまり、用途変更を行う際には、建物の構造や設備が現行の建築基準法など関連法規の要件を満たしていることを確認する必要があります。

立地の確認

旅館業法では次のような規定があります:

「小学校、中学校、高校、義務教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、特別支援学校、幼稚園などの学校や、児童福祉施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童文化施設、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲聾児施設、肢体障害児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援センター、社会教育関連施設などの周囲およそ100メートル以内の区域で、これらの施設の静穏な環境を著しく損なう建築を行う場合は、許可が認められない。」

ただし、この規定は自治体によって異なる場合があります。

用途変更や民泊営業を行う際には、必ず事前に地域の条例や規制を確認し、すべての法令要件を満たしていることを確認してください。

書類・図面の準備

用途変更の申請は、建築確認申請とほぼ同じ内容になるため、必要な書類や図面も確認申請と同様です。

ただし、必要書類や添付資料は自治体によって異なる場合があるため、準備の際には管轄窓口に相談し、提出書類が現地の要件に合致しているか確認することをおすすめします。

費用

用途変更には、多くの書類作成や専門知識が必要なため、通常は建築士など専門家に依頼して進めます。

費用は、必要な書類や図面の量、自治体の規定、改修の有無などによって変わります。

具体的な費用については、建築士や専門家に相談し、すべての資料と手続きが法令に適合しているかを確認することが重要です。

まとめ

本記事で述べたように、民泊用の物件を購入する際に建物の用途規定を無視すると、多くの予期せぬトラブルに直面する可能性があります。

「100㎡以下なら問題ない」と誤解したり、ネットや友人からの偏った情報をもとに自己判断する人もいますが、そのような行為は予期せぬ費用や法的リスクを招く可能性があります。

用途変更は地域ごとの規定の影響を受け、関連法も頻繁に改正されます。したがって、民泊事業を始める前に、必ず建築士などの専門家に相談し、すべての手続きが合法であることを確認することが重要です。