最近、私たちは「民泊に興味があるけれど、何から始めればいいの?」という相談を多く受けるようになりました。

かつては、インターネット仲介サイトを通じた個人住宅の貸し出し(新型民泊)というビジネスは存在しませんでした。しかし、日本政府はこの新たな民泊制度に関する法律を制定するため、2015年11月から定期的に研究会を開催しました。

この法律の整備に向けた準備が進む中で、国家戦略特区における民泊条例の施行や、従来の旅館業法の一部緩和が行われ、「どうやって民泊を始めるのか?」という関心が高まってきました。

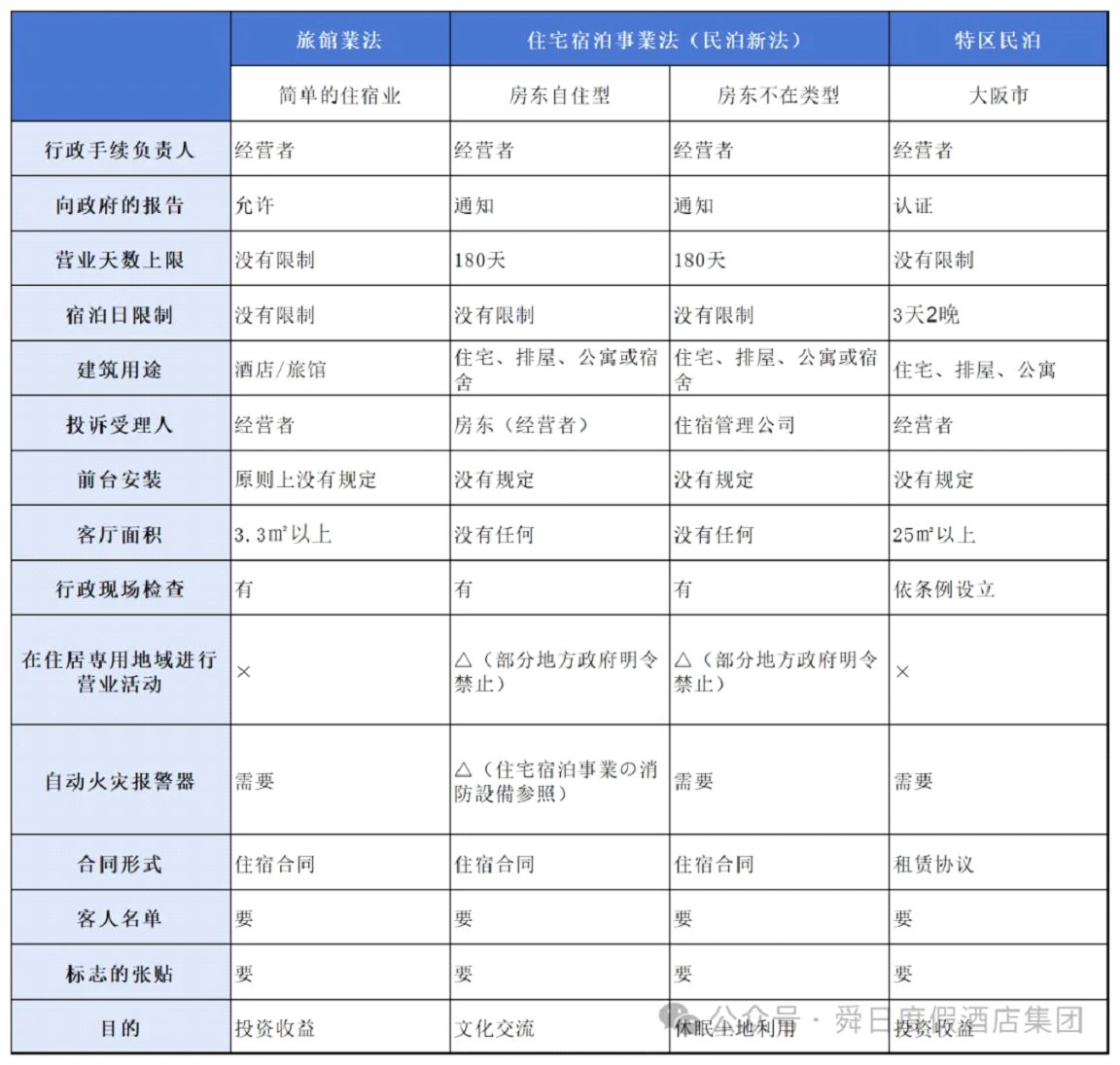

そこで、2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)、国家戦略特区における特区民泊、そして2017年に改正された旅館業法の違いを比較しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

旅館業法・住宅宿泊事業法(民泊新法)・特区民泊の比較

まず、「旅館業法」における「簡易宿所営業」、そして現在審議中の「民泊新法」における「住宅宿泊事業(家主居住型・家主不在型)」、さらに「大阪府の特区民泊条例」で定められた宿泊提供条件について見ていきましょう。

文化交流を目的として民泊を始めたい人へ

営利目的ではなく、外国人との文化交流を目的として民泊を始めたい方には、「民泊新法(住宅宿泊事業法)」の家主居住型が最適です。

家主居住型は比較的始めやすく、営業許可を取得する必要がなく、届出だけで民泊を開始することが可能です。

しかし、ゲストリストの作成、基本的な衛生管理、安全確保などの義務が発生します。

また、民泊新法では年間の営業日数が最大180日までと制限されています。さらに、地域の条例によって実施が制限されることもあり、大きな利益を得ることは難しいです。

そのため、家主居住型の民泊は文化交流を目的とし、収益を主目的としない人に向いています。

空き家を有効活用したい人へ

長期間空き家になっている物件を有効活用したい方には、「民泊新法(住宅宿泊事業法)」の家主不在型が適しています。

家主不在型の場合、物件の管理業務は、行政に登録された「管理業者」に委託する必要があります。

また、家主居住型と同じく営業日数の上限(180日)があり、さらに管理業者への委託費用も発生するため、民泊としての収益性は低くなる可能性があります。

ただし、賃貸とは異なり、自分が住みたくなった時にすぐ戻れるというメリットがあります。

そのため、「空き家を活用して少しでも収益を得たい」と考えている人には、家主不在型の民泊が向いています。

投資目的で民泊を運営したい人へ

不動産を購入または賃貸して民泊を運営したい方には、従来の「旅館業法」に基づく簡易宿所営業の許可を取得する方法が選択肢となります。

ただし、住宅地では簡易宿所営業が認められず、消防設備の要件も厳しいため、初期投資やコスト回収が難しくなる可能性があります。

また、民泊新法では営業日数が180日までと制限されており、物件の購入費用・月々の家賃・初期投資費用を考慮すると、180日間の営業だけでは採算が取れない可能性があります。

ただし、民泊と賃貸を組み合わせ、営業日数の制限がある期間は通常の賃貸契約にすることで、収益を確保できる可能性があります。

行政手続きの違い

| 制度 | 必要な手続き |

|---|---|

| 旅館業法(簡易宿所) | 営業許可の取得が必要 |

| 特区民泊 | 認定申請が必要 |

| 民泊新法(住宅宿泊事業) | 都道府県知事への届出が必要 |

宿泊日数の制限

| 制度 | 最低宿泊日数 |

|---|---|

| 旅館業法(簡易宿所) | 1泊2日以上 |

| 特区民泊 | 条例により最低滞在日数の条件あり(大阪市は2泊3日以上) |

| 民泊新法(住宅宿泊事業) | 1泊2日以上、年間最大180日 |

同時宿泊人数の制限

旅館業法の簡易宿所、特区民泊、民泊新法では、特に宿泊人数の制限はありません。

海外では、例えばオランダ・アムステルダムでは最大4名、ドイツ・ベルリンでは最大8名という制限があります。

日本では、検討段階で「衛生管理の観点から宿泊人数の上限を設定すべき」との意見もありましたが、現時点では特に制限はありません。

消防設備の義務

旅館業法(簡易宿所)および特区民泊では、以下のような厳格な消防設備の設置義務があります。

一方で、民泊新法(住宅宿泊事業)では、家主が居住している場合と不在の場合で要件が異なります。

特に、家主不在型の民泊では、旅館やホテルと同等の消防設備の設置が必要で、費用がかかる点に注意が必要です。

まとめ

近年、民泊を取り巻く法律は継続的に改正されており、規制緩和の動きも見られます。

ビジネスチャンスを掴むためには、早めに始めることが重要ですが、市場の変化を見極めながら計画的に進めることも大切です。

現時点では、「簡易宿所」「特区民泊」「民泊新法」のどれが最適かは一概には言えません。

自分の状況や目的に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。